| 看扬中 |

|

| |

|

滚动播报 |

|

|

头条新闻 |

|

|

扬中要闻 |

|

|

综合新闻 |

|

|

社会民生 |

|

|

热线 |

|

|

江洲论坛 |

|

|

公告公示 |

|

|

专题特稿 |

|

|

影像扬中 |

|

|

视听在线 |

|

|

图闻扬中 |

|

|

文苑 |

|

|

健康 |

|

|

关注 |

|

|

风采 |

|

|

媒眼看扬中 |

|

|

|

|

|

|

风采 |

|

|

| |

|

□钱吕军

诗以言志,词以言情。古往今来,许多文人墨客、英雄豪杰写下了不少关于扬中的诗词佳作,仔细研读,便可以发现别样的扬中。

晚清诗词里的扬中:

境入芳洲别有天

作为一座“千年成洲,百年建县”的江中岛城,扬中的先民是如何在江岛上生产生活?殷调元所写多首 《江洲竹枝词》(见《镇江文史丛书·镇江诗文》),给我们呈现了一幅幅晚清时期,水乡扬中的如画图卷:(一)“不须金碧侈高楼,小结蓬庐亦自幽。二月河豚三月笋,最关情处是江洲。”(二)“溪光如镜乍新磨,临水柴门处处多。记得桃花吹落后,一群雏鸭泛红波。”(三)“境入芳洲(扬中,亦称芳洲)别有天,养鱼栽竹自年年。阿郎若问侬家业,十里芦滩当种田。”(四)“浮生何以计沧桑,至此全凭一苇(一苇,指一束芦苇,代指小船)航。最羡圩田通活水,不逢时雨早栽秧。”(五)“西风萧瑟送新凉,一水湾环荇藻香。袖卷红罗人似玉,采菱遮莫妒鸳鸯。”(六)“更饶风味蟹当先,不论尖团(尖团,指公蟹、母蟹)进酒筵。几处夜灯明荻港,爬沙声听未曾眠”。

这些诗词直白形象地反映了,扬中这片贫瘠沙洲经过先民数百年的辛勤耕作,在晚清之际已经成为一方物产丰饶的江南水乡。其中“临水柴门处处多”“最羡圩田通活水”“不逢时雨早栽秧”“十里芦滩当种田”“养鱼栽竹自年年”“采菱遮莫妒鸳鸯”“二月河豚三月笋”“更饶风味蟹当先”等诗句,突显了扬中在地形、物产、饮食等方面的特色。

扬中不仅物产丰饶,而且享有 “太平洲”的美誉。据《扬中县志》记载,至迟在元代,“太平洲”就颇为闻名。究其缘由,大概是因为扬中岛上港汊众多,为江上谋生的渔民和南来北往的商旅提供了避风良港。同时有大江阻隔,较少受战争等灾祸波及,甚至成为周边民众躲避灾祸之所。

《扬中市土地志》记载,“清咸丰年间,太平天国定都天京(南京),太平军与清军战火频仍,邑地位处江中,未受兵燹之灾,前来太平洲避难定居者数以万计”。丹徒人解南,即是咸丰年间来太平洲众多避难定居者之一。在避居扬中期间,他写下了诗作《秋日东洲晚望》(见 《镇江文史丛书·镇江诗文》)。据太平书院徐敏研究,该诗是目前发现的关于扬中的最早诗词,早于《大江清韵》收录窦镇山所写《焦山怀古》。

尤为可贵的是,该诗题有诗序,“洲在郡(指丹徒)东大江中,古名兰洲,今曰太平,如永安、宝晋、乐生、细民,又各各其地。纵几百里,横二十余里。由宋迄今积沙成坯。丹徒居其半,余则分隶丹阳、泰兴、江都、武进,人烟稠密,织耕尤勤,文教亦渐兴起。咸丰庚申,粤寇(满清对太平军的蔑称)之乱,郡人多避居洲中,隔一衣带水,数年烽火望之,可接洲人相与持久,竟不为害”。在诗序中,解南不仅留下了有关晚清时期扬中洲名、隶属等珍贵信息,而且以历史当事人的身份记录了,咸丰年间丹徒等地的江南民众,为躲避太平军而纷纷徙居扬中的史实。

民国诗词里的扬中:

万家漂泊竟如舟

扬中孤悬长江之中,“头顶一江水,脚踩一只盆”,水患始终是扬中人的心腹大患。历史上,扬中曾遭受一次次的灭顶之灾,上演了一幕幕的世间悲剧。1912年任太平县民政长的姚湘,以其切身感受,写下了四首《扬中县水灾竹枝词》:(一)“万家漂泊竟如舟,一片汪洋我亦愁。无计谋生生计绝,将来饿殍有谁收。”(二)“满山偏野水滔滔,恨不持弓学射潮。鸡犬田庐漂泊尽,涛声响处哭声高。”(三)“尽日充饥赖苦瓜,算来只有卖娃娃。沿门遍问无收主,忍泪含悲哭到家。”(四)“彻夜洪潮越岸腾,尸浮极目总销魂。漫云各处灾情重,更比领邦重十分”。这四首竹枝词描写了扬中因遭受洪灾而沦为泽国、哀鸿遍野的悲惨景象。

据《扬中水利志》记载,从清光绪二十七年 (1901年)到新中国成立后的1954年,扬中先后发生了11次重大水灾。扬中民谚有 “圩内忙成一枝花,江堤一倒就冲家”“一年四季水汪汪,十年倒有九年荒”之说。民国二十年(1931年),农历7月,发大水,扬中江堤决口32处,淹死119人,受灾面积100平方公里,受灾民众54355人。面对严重灾情,旧政府熟视无睹,百姓写下了“民国廿年遭水荒,沙洲百姓苦非常。官方俨然无此事,高枕无忧喜洋洋”的词句。

新中国成立后,饱受长江水患之苦、水灾之痛的扬中人,在党的领导下众志成城、接续奋斗,多次进行江堤大会战,男女老幼齐上阵,肩挑背扛数千万方的土方,逐年垒筑起铜墙铁壁般的百公里环岛江堤,从根本上解决了水患问题。1986年4月,原扬中县副县长李名方欣然写下诗作 《江洲大堤》:“静卧江滩夜不眠,环身百里护良田。石鳞玉骨常修炼,拍岸惊涛任自然”。

陈毅诗词里的扬中:

立足扬中无限好

扬中具有优良的革命传统。清末民初,扬中人民曾多次进行抗租斗争,“火烧七大家”点燃的是革命烽火。抗战期间,扬中更是成为一块革命热土。陈毅率领的新四军曾在扬中会师整编、反顽抗日。陈毅本人也曾在扬中指挥抗战、渡江北上,他与扬中人民结下了深情厚谊,写下了“扬中三章”:《七律·长江跳板》——“滔滔江水向东流,北渡如何得自由?立足扬中无限好,贾团狡猾不须忧(‘贾团’,指当时盘踞扬中的顽敌贾长富团)”;《五律·政治跳板》——“地利天时好,人和更不同。古今皆有训,中外亦相通。北斗能高照,孤军定落空。太平民主化,意义具双重”;《七律·知己知彼》——“长江跳板稳如山,众寡悬殊不等闲。自古能兵怀远略,迄今善战更高瞻。遵循马列无穷力,依靠人民哪畏艰。灭敌反顽联二李,老三老二又何难 (‘二李’,指当时苏北实力派人物,国民党鲁苏皖边区游击总指挥李明扬、副总指挥李长江)”。

陈毅这三首诗,应该是写在新四军执行党中央北进战略方针的过程中。据《管文蔚回忆录》记载,为找到适宜的渡江地点,陈毅进行了多次视察、比较权衡,最终选定了扬中。他指出,新老洲“这边江面太宽,危险性较大,江对面又是游击区,大部队行动无法保密……这里只能作为第二渡江点”。他强调,“看来,扬中是渡江北上最理想的地方,以后可以从这里过江”。

为迅速占领扬中,“把跳板架在长江上”,管文蔚部于1938年10月和1939年4月,先后两次进军扬中,歼灭顽敌贾长富团。在《七律·长江跳板》一诗中,陈毅以革命家的乐观情怀和战略家的高瞻远瞩,书写了这一历史事件。

扬中成为“江心跳板”之后,陈毅要求管文蔚部,“这块跳板你们一定要守住,决不能丢失”。在江洲民众的大力支持下,新四军牢牢控制了这一江心跳板。恰如沈西蒙和沈亚威所形容,扬中“好似在江心里生了根的一座桩,任敌舰如何严密封锁、穿梭游弋,都能保护我们的小分队、便衣队、大部队自由来往”。正是经由扬中这块“江心跳板”,陈毅秘密三进泰州城开展统战工作,粟裕率领新四军在江南的大部队渡江北上,陶勇率新四军一支队四团二营到苏北、皖北交界处建立苏皖支队,叶飞率新四军一支队六团主力赴苏北抗战……陈毅《五律·政治跳板》和《七律·知己知彼》二诗即是反映的这一段历史。可以看出,他为扬中“长江跳板稳如山”而欣慰,亦为在党的领导下实现“太平民主化”而欣喜。

今天,坐落在八桥中学校园内的新四军会师合编纪念碑等革命遗存,记述着那个烽火连天的抗战岁月,发生在扬中的红色传奇。

费孝通诗词里的扬中:

太平地处太平时

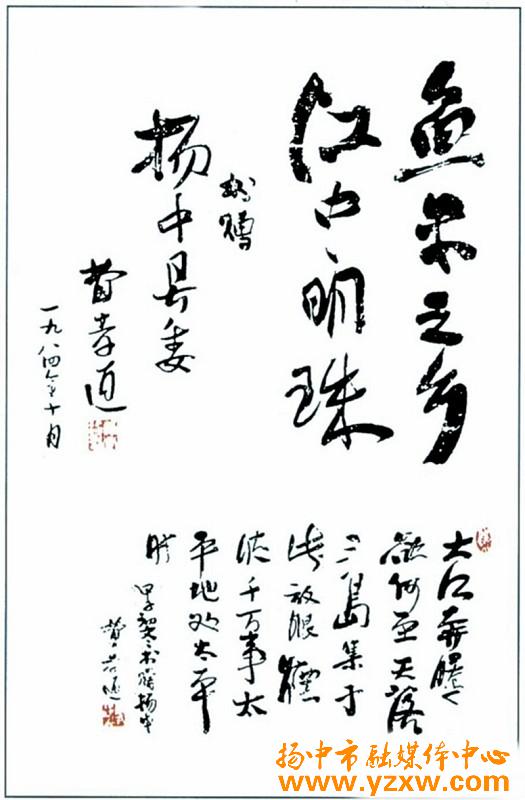

改革开放以后,扬中成为一块发展的热土,“供销员经济”如火如荼。1984年10月,时任全国政协副主席的费孝通首次莅临扬中考察,他不仅泼墨挥毫题赞扬中为“鱼米之乡、江中明珠”,而且即兴吟诵豪迈诗章:“大江奔腾欲何至?天落三岛集于此。放眼烟波千万事,太平地处太平时”。该诗格局之大、意蕴之深、用词之巧,令人拍案叫绝。

费孝通是我国著名社会学家、人类学家,是中国社会学和人类学的奠基人之一。研究中国乡村,为中国农民找一条摆脱贫困走向富裕的道路,是他矢志探究的大课题。他写下了《江村经济》《乡土中国》《皇权和绅权》等经典著作,也曾三访温州、三访民权、四访贵州、五上瑶山,而对于扬中他先后六次访问指导。

为何费孝通对扬中如此关注、如此厚爱?也许正是扬中,让他看到了中国乡村振兴、农民致富的出路。

扬中,这座长江中的孤岛,解放前曾因为大江阻隔、资源匮乏、灾害频发,百姓生活极度贫困。在新中国成立后的近30年间,扬中人民焕发出极大的建设热情,起早贪黑、精耕细作,农业连年丰收,但绝大多数农户依然是“麦子吃不到栽秧,稻子吃不到下霜”,贫困人口高达80%,是有名的“高产穷县”。

1978年12月召开的十一届三中全会,揭开了中国改革开放的序幕。扬中人敏锐地意识到,在人均六分地里刨生活,“螺蛳壳里做道场”,将会是连“酱油拌饭也吃不上”!为了求生存、谋发展就必须走出去。第一批走出小岛的是以篾匠、瓦匠、木匠、漆匠、缝衣匠为主的“五匠”,他们农闲时外出闯荡、谋生,农忙时返乡,日子逐渐好转。1983年10月,扬中全面推广农村联产承包责任制,大批农民从土地上解放出来。县委县政府因势利导,果断决策,提出“县乡村组户五个层次一起上,农林牧副渔、工商运服建十个轮子一起转”的口号,鼓励农民各显神通发家致富。

一批批的扬中农民洗脚上田,走南闯北。其时只有28万户籍人口的扬中,竟有2万多的供销员。他们一次次走出小岛,采购原料、引进技术,推销产品、开拓市场,解决了原料和市场“两头在外”的大难题,为乡镇企业的崛起立下奇功。一时间,“村村点火,户户冒烟”,乡镇企业如雨后春笋般在江洲大地涌现。1990年2月3日,农历正月初八,扬中隆重召开首次供销员代表大会,表彰了近千名优秀供销员。“踏遍千山万水,走进千家万户,说上千言万语,吃尽千辛万苦。”是当年扬中供销员闯荡市场的一个真实写真,也是解读扬中历史巨变的一把精神密钥。

岁月不居,时节如流。今天,永不满足、永不懈怠的扬中人,正在市委、市政府的坚强领导下,聚焦产业强市、聚力实干兴市,只争朝夕、不负韶华,奋力书写“强富美高”新扬中的壮美诗章。

(本文引用部分文史资料由太平书院徐敏提供)

|

|