| 改革开放40年 |

|

| |

|

四十年四十事 |

|

|

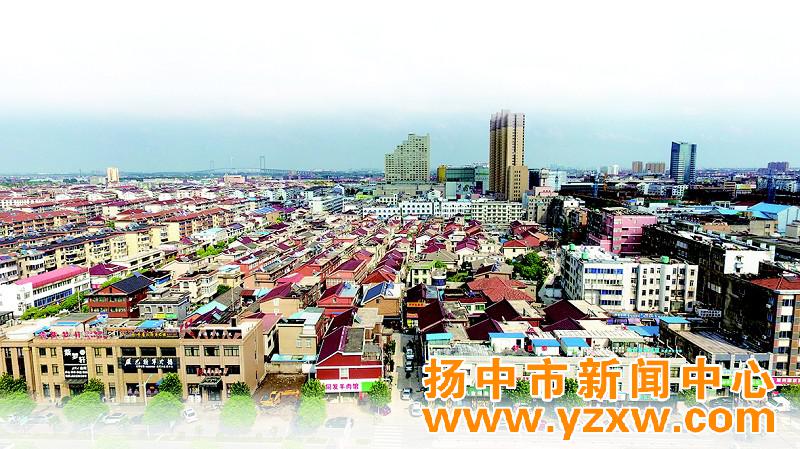

岛城蝶变 |

|

|

美丽乡村行 |

|

|

改革足迹 |

|

|

改革跫音 |

|

|

改革答卷 |

|

|

|

|

|

|

美丽乡村行 |

|

|

| |

|

□ 徐红月

2012年,社区提出“新邻里”的概念,党组织利用多种行之有效的举措,让“融合互助、共建共享”成为江洲“新邻里主义精神”,让小区重新找回“远亲不如近邻”的传统,不断提升社区党组织在群众中的影响力。

一、促融合,以邻里关系为切入点,打造富有“人情味”的社区文化

从融洽邻里关系入手,把打造“富有人情味”的社区文化作为开启社会治理的第一把金钥匙。

2012年,社区成立了镇江市首家“睦邻中心”,举办了第一届睦邻文化节,发放了《睦邻手册》,表彰了“江洲好人”,连续6年举办“最美扬中行”。为外来人口推出“看孩子”“找工作”“过好年”等暖心举措,在社区干部中开展“服务明星”、“调解能手”评比,做到楼栋组长必访、高龄独居老人必访、留守儿童必访、民政优抚对象必访、病残弱势家庭必访“五必访”。一系列党建文化活动的开展,在润物无声中把睦邻融合的种子“种”到了群众心里,敲开了邻里之门,更架起了干群关系的新桥梁。

二、抓共建,以公益项目为杠杆,撬动“党建+公益”的新模式

针对社区空巢老人、失独老人、残疾人多的情况,以“小社区”橇动“大公益”的理念,采取“内培外引”的形式,常态化扶持公益项目,为群众提供更多优质服务。

在内培上,成立了“睦邻中心”、“阳光驿站”等4个为民服务组织。在外引上,引进共建单位为居民提供“组团式”服务,吸纳社会组织为居民提供“订单式”服务,开展了关爱外来妇女儿童的“苏馨港湾”项目,倡导生态环保理念的“衣旧有爱”项目,关爱空巢老人的“博爱家园”项目,关爱失独家庭的“彩虹桥”项目等。先后引进网友义工团、牵手公益俱乐部、爱心商家联盟等社会公益组织,由社会组织来提供定向服务。

三、求共治,以网格管理为基础,落实“锈花针”式的精细管理

近几年,征地拆迁、物业管理、老旧小区改造等引发的矛盾增多,如何把矛盾消灭在萌芽状态,这就要靠我们把“锈花针”式的管理落到实处。

只有让居民当主角,我们在社会管理中才能掌握主动权。前几年在对老旧小区进行改造时,一个小区开了24个小门,在封闭过程中,我们聘请小区居民,组建巡查员队伍,边监管工程质量,边帮助调解矛盾,顺利完成了小区封闭。我们建立了5大片区、24个网格、167名楼长的网络体系,他们现在是社区自我管理的主力军。积极发挥居民议事的功能,“有事好商量,有事多商量”,多听听群众的想法,不能拍脑袋,想当然。

做好社区治理工作需要一份“大智慧”,既要讲技术,也要讲艺术;既要有文化的浸润,更要有思想的引领;既需要自上而下的行政推动,更要有自下而上的问计于民。

(作者系江洲路社区党委书记)

|

|