| 改革开放40年 |

|

| |

|

四十年四十事 |

|

|

岛城蝶变 |

|

|

美丽乡村行 |

|

|

改革足迹 |

|

|

改革跫音 |

|

|

改革答卷 |

|

|

|

|

|

|

美丽乡村行 |

|

|

| |

|

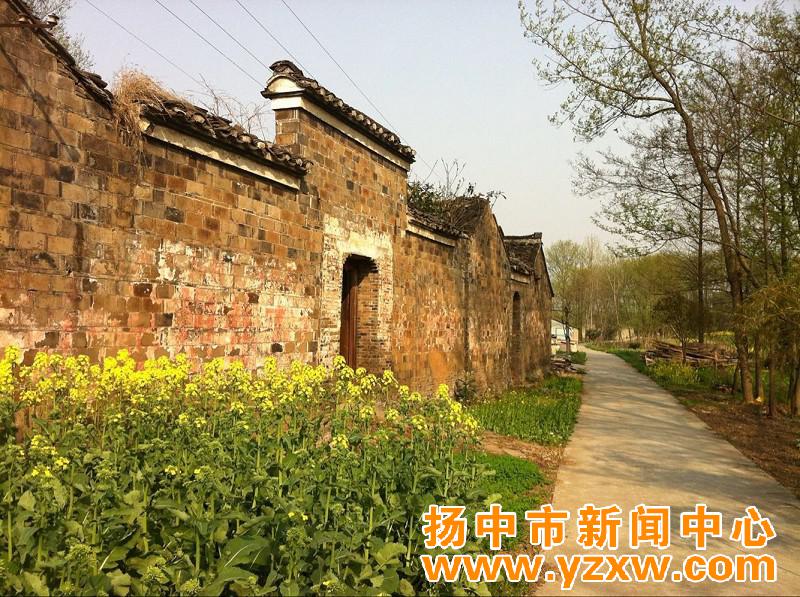

在新坝镇新宁村曾经有一座人人皆知的向家大院。它始建于清末民初,拆旧复垦于2012年,见证了一段段时代更迭。而改革开放以来的数十年,无疑最让向家人感慨良多。

记者采访了向明堂和他的妻子王玉兰,两位老人都已至耄耋之年。据他们说,同治年间,高祖向忠文带着身怀六甲的妻子从姚桥搬来小沙,建造了初代向家大院。三十年后,房子毁于一场大火。清末民初,曾祖向登常放弃私塾先生的清贫工作,通过贩卖扬中柳器,终于攒足了钱将向家大院重新修整。文中所述向家大院,实际指的是向登常重修的那座大宅。

王玉兰老人回忆,重修的向家大院有正屋五间,全是七架梁,两边厢房各两间,厢房一侧还有四间边房。前后各有一个大天井、一个小天井。向家大院一直人丁兴旺,几十口人住在一起热热闹闹,有的学文化,有的种田,有的做些小买卖。向家是书香门第,家里读书人多,当时,村里人都尊称他们为向大家。比起贫苦的人家,向家的日子还算光鲜。

到了解放初期,三大改造如火如荼。特殊时期加上贫穷,人们的很多行为都被限制了,包括思想。因为曾经有过经商行为,向家被划定为成分不好。在那个特殊的年代,他们仿佛住进了无形的“牢笼”,失去了更多自由。

“以前上个新坝街都提心吊胆,怕人家说你是去投机倒把的,连跑亲戚都不行。那个时候的衣服,比现在扔在垃圾桶里的还要差。我和向明堂结婚的时候,他借来我公公的中山装穿上,结完婚就还回去了。以前哪里还有苹果等等的水果?连菜摊子都没有。”

说到改革开放,王玉兰老人话锋一转,“改革开放好啊!自由了、选择余地大了。走街串巷不怕了,大家可以相互交流、相互做买卖了。平常能买到的东西多多了,人们发展的机会和平台也多了。”

正是乘着改革开放的春风,向家子孙纷纷离开向家大院,到全国各地寻找施展才华的舞台,经商、任教,白领、公职……各自拥有了成功的人生。向家大院如同一位风烛残年的老人,它开始沉默、孤寂。但它又是欢愉的,因为那些诞生在它身体里的生命,延伸至五湖四海,比以往更加生机勃勃,就像它一直凝视着的这个时代。

2012年,向家人积极支持新宁村土地流转政策,服从拆旧复垦计划,这座百年老宅轰然倒地。它所在的地方化作一片片科学种植的良田,复垦收益由全体村民共享。这一片片田地,一轮接一轮地哺育着这块热土上的人们,为他们带来更多的财富和无限的生机……

□ 邵圆圆

|

|